Apresento a vocês a versão original e integral de

A 3.ª Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central e a participação do PCB na virada tática do 7.º Congresso da Internacional Comunista (1934-1935), meu projeto de pesquisa desenvolvido em agosto de 2013 pra submissão ao processo de seleção pro Mestrado em História, área de História Social, linha de História Social do Trabalho, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH/Unicamp). Assinado como

Érick Fiszuk de Oliveira, este é o texto aprovado pra que eu pudesse começar o curso em março de 2014, mas que, obviamente, foi bastante criticado no seminário de linha de pesquisa, sobretudo no tocante à metodologia e à pobre bibliografia indicada. Um de meus professores disse, inclusive, que talvez eu tenha dado importância demais à 3.ª conferência latino-americana, quando na verdade ela não teria passado de uma série de encontros de cúpula. O salto de qualidade é notável quando comparamos com o

projeto de doutorado que publiquei anteontem, mas foi no trajeto rumo à minha

dissertação que compus uma lista de livros mais completa e encontrei os vários recursos

online. De alteração, só atualizei os números romanos e a transliteração do russo e omiti o plano de trabalho (cronograma), que além de totalmente desobedecido, em nada conta pra argumentação. Durante o mestrado recebi uma bolsa de financiamento da CAPES.

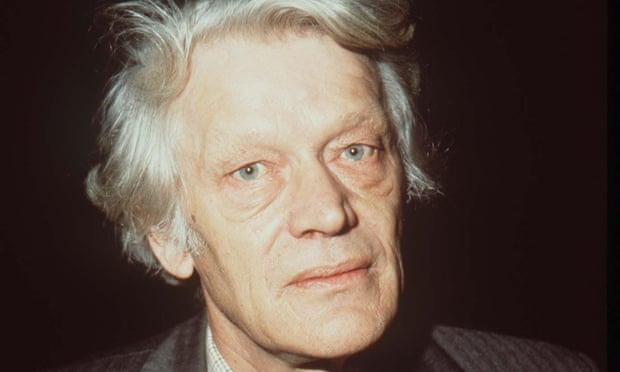

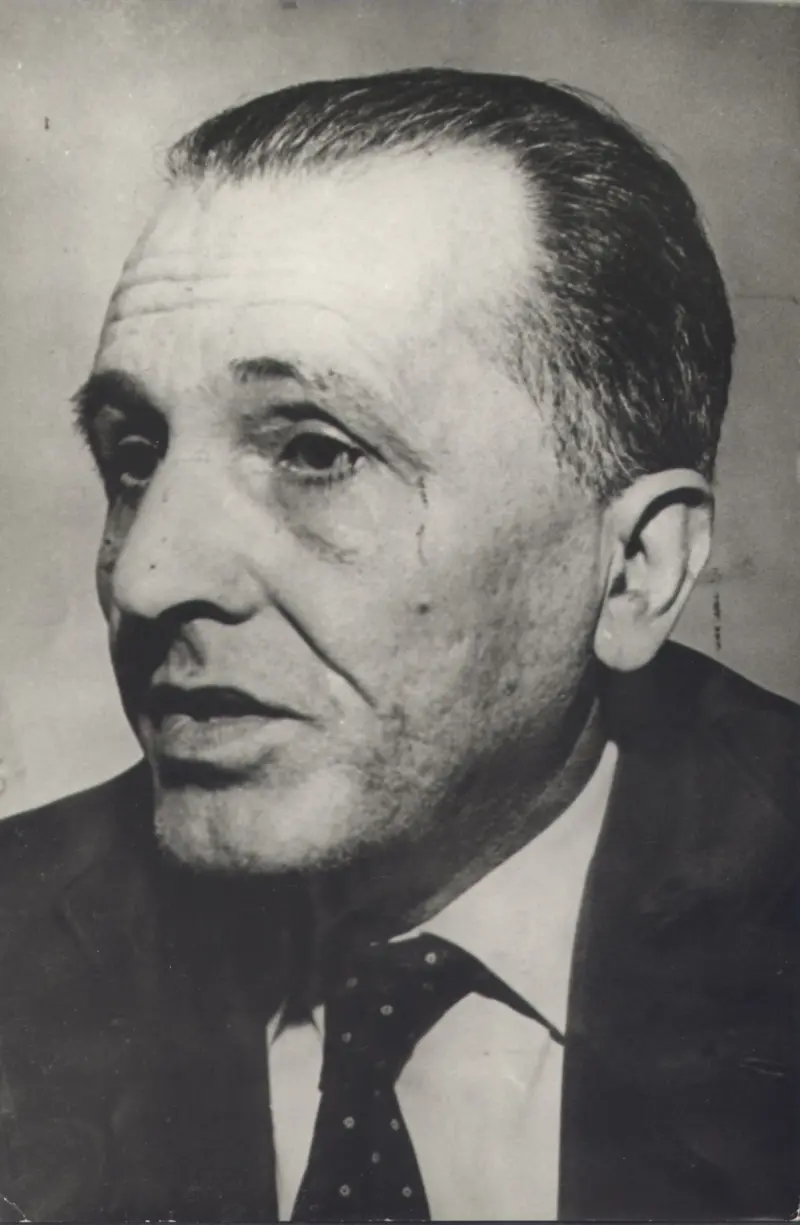

À direita com cachimbo, Stalin. À esquerda dele, Dimitrov (acima) e Manuilski (abaixo).

À direita com cachimbo, Stalin. À esquerda dele, Dimitrov (acima) e Manuilski (abaixo).

Resumo: Na presente pesquisa se abordará a participação de representantes do Partido Comunista do Brasil (PCB) na 3.ª Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central, promovida em Moscou pelo Birô Sul-Americano da Internacional Comunista (BSA/IC) entre 16 e 28 de outubro de 1934, participação registrada em atas taquigráficas hoje microfilmadas, mas ainda pouco exploradas pelos historiadores. O objetivo da pesquisa será avaliar o quanto essa conferência influenciou na virada tática da IC em seu 7.º Congresso de julho-agosto de 1935, quando se substituiu a política de “classe contra classe”, de combate à social-democracia, pela política de “frentes populares”, de união com a mesma corrente contra a ascensão do nazifascismo. A relevância da pesquisa deve-se ao fato de a 3.ª Conferência ser considerada importante na assimilação da política de “frentes populares” pelo PCB e em sua posterior decisão de entrar na Aliança Nacional Libertadora (ANL), mas ter sido descrita na bibliografia especializada, quase sem exceção, apenas com base em artigos de revistas da IC, livros de memórias e entrevistas.

Palavras-chave: Partido Comunista do Brasil (PCB), história política do Brasil, Internacional Comunista (IC), Aliança Nacional Libertadora (ANL).

Tema e proposta da pesquisa: O tema da pesquisa será a participação dos representantes do Partido Comunista do Brasil (PCB) na 3.ª Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central, organizada pelo Birô Sul-Americano da Internacional Comunista (BSA/IC) em Moscou, entre 16 e 28 de outubro de 1934, participação registrada em atas taquigráficas escritas em russo, hoje microfilmadas e guardadas na Coleção Internacional Comunista do Arquivo Edgard Leuenroth (AEL/Unicamp). Nessas reuniões fez-se um balanço do movimento revolucionário e operário no Brasil e buscaram-se definir as prioridades da ação dos comunistas no país, mas, ainda pouco estudados, os encontros são relatados na bibliografia especializada apenas por meio de fontes indiretas, entre elas periódicos da IC, entrevistas e biografias de militantes e ex-militantes. Existe a respeito somente um artigo da historiadora Anita Leocadia Prestes, (1) ainda relevante pela consulta direta às atas, mas com apenas uma parte dedicada a resumir seus pontos principais, sendo o restante uma discussão sobre a participação do PCB e da IC nos antecedentes dos levantes militares de novembro de 1935. Uma abordagem exaustiva da conferência ajudaria a conhecer um capítulo polêmico e obscuro da história das relações entre a IC e o PCB e a esclarecer aspectos decisivos do envolvimento dos comunistas brasileiros nas lutas democráticas e antifascistas da época.

Na 1.ª e na 2.ª Conferências dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central, organizadas pelo Secretariado Sul-Americano da IC (SSA/IC) e ocorridas respectivamente em junho de 1929 e maio de 1930, em Buenos Aires, (2) havia-se transposto para a região as políticas da IC do “terceiro período”, de “classe contra classe”, de “frente única pela base” e de “proletarização”, o que resultou no fortalecimento das tendências isolacionistas e radicais nos Partidos da região e, no PCB, na queda dos dirigentes fundadores e na instabilidade na composição da direção. Em julho de 1934, cinco dos principais dirigentes, entre eles o secretário-geral Antônio Maciel Bonfim, codinome “Miranda”, foram escolhidos para ir a Moscou participar do 7.º Congresso da IC e de conferências regionais prévias. Contudo, o congresso foi adiado para julho de 1935, devido à resistência de muitos Partidos em adotar a linha de “frentes populares”, mas não houve tempo de remarcar os encontros continentais. Assim, aproveitou-se a estada dos latino-americanos para realizar-se, em outubro, o que se chamou de 3.ª Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central, com 19 delegações ainda fiéis às políticas então em voga. Acompanhada também por Luiz Carlos Prestes e Octavio Brandão, que já estavam em Moscou, a delegação brasileira reuniu-se várias vezes com líderes da IC para discutir a situação política no Brasil, mas resistiu muito a adotar a política de “frentes populares”. Dado o clima de mudança, a IC aceitava passivamente os relatos das delegações e insistia na importância de uma ampla frente única, inclusive com setores burgueses, contra o imperialismo e o fascismo. “Miranda” (“Queiroz”, nos registros da conferência), afirmando que no Brasil havia condições maduras para uma insurreição operário-camponesa geral, com os comunistas prontos para dirigi-la, distorcia o processo histórico real, mas convenceu o BSA/IC a transferir-se para o Rio de Janeiro e a IC a enviar para lá assessores e dinheiro. (3)

Justificativa e debate bibliográfico: Dentre os inúmeros trabalhos acadêmicos que abordam simultaneamente a IC, o PCB e as relações entre ambos, decidiu-se limitar, para o debate, aos mais recentes e mais bem documentados, com uma abordagem mais científica e que se atenham à primeira metade dos anos 1930 ou retrocedam também mais ou menos no tempo. (4) Contudo, tenta-se neles quase sempre resolver problemas concernentes à relação da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e do PCB com os levantes militares de 1935, desde sua preparação até sua eclosão, enquanto o objetivo deste projeto limita-se às relações entre a 3.ª Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central e o 7.º Congresso da IC, encerrado em agosto de 1935. Na bibliografia, em geral, ressalta-se o estímulo da IC à ANL como tentativa de executar no Brasil a política das “frentes populares”, mas ainda se sabe muito pouco sobre a participação brasileira naquela conferência, pois nenhum autor explorou diretamente as atas taquigráficas guardadas no AEL/Unicamp. As exceções são um livro e um artigo de Anita Leocadia Prestes (5) ‒ embora a autora vise essencialmente os eventos de novembro de 1935 ‒, que receberão as primeiras menções do debate, por usarem essa documentação e por terem seus pressupostos adotados neste projeto. Em seguida, serão confrontadas as outras obras, em ordem cronológica inversa de publicação.

A. L. Prestes localiza a 3.ª Conferência no contexto da virada iniciada em 1934 na política do movimento comunista internacional, por intermédio da IC, com gradual passagem da linha de “classe contra classe”, já superada na prática pelos comunistas europeus e brasileiros, para a de “frente popular”, a qual, no Brasil, traduzia-se na inserção crescente do PCB nas lutas anti-imperialistas e anti-integralistas locais, sem respaldo, porém, em seus informes oficiais. Assim, o 7.º Congresso da IC apenas teria ratificado uma situação de fato. (6) Os informes “exagerados” de “Miranda” na 3.ª Conferência seriam a explicação do surgimento do otimismo, mesmo entre os quadros da IC, quanto a uma insurreição armada exitosa no país pela qual se implantasse um “governo operário e camponês dos sovietes”. (7) Documentos do PCB dos primeiros meses de 1935 ainda continham a orientação dos “sovietes” e seriam a prova, assim, de que a recepção da nova tática frentista da IC, finalmente adotada em pleno do Comitê Central de maio, ter-se-ia dado sem qualquer revisão autocrítica da linha anterior, pelo contrário, teria havido uma adaptação da nova linha à tática anterior ‒ isto é, agora um “governo popular nacional-revolucionário” seria um “iniciador” da revolução, uma etapa no processo de luta para conquistar o “poder soviético” ‒, já modificada na prática, porém, pelos próprios comunistas desde meados de 1934, aproximadamente. (8) A. L. Prestes afirma que a ANL não teria sido uma criação da IC ‒ embora esta a tivesse apoiado posteriormente ‒, e sim uma confluência de várias lutas populares, democráticas e antifascistas de cunho nacional, efervescentes desde 1933 e que também tinham como fundo a insatisfação com Getúlio Vargas e a Revolução de 1930. (9)

Leonardo Guedes Henn ressalta como a 1.ª Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central marcou o início da “bolchevização” teórica e organizativa e dos problemas orgânicos no PCB derivados do radicalismo subsequente, apesar das inúmeras intervenções do BSA/IC e da progressiva viragem rumo às “frentes populares”. (10) O autor lembra ainda que o PCB, em 1935, não apelava explicitamente à revolução proletária porque a linha das “frentes populares”, a nível mundial, implicou a renúncia à ofensiva socialista do período anterior e a luta pela manutenção das “democracias burguesas”, e também porque, dentro da ANL, o Partido compartilhou com ela o programa do “governo popular nacional-revolucionário” anti-imperialista de alianças abrangentes. Apenas na imprensa interna mencionava-se o “governo dos sovietes” que completasse o período “democrático-burguês” da revolução e, somente após, passasse à fase socialista. (11) Contudo, alegando falta de evidências documentais, Henn contesta a existência da 3.ª Conferência e até garante não ter havido a 2.ª Conferência, (12) embora conste nas referências bibliográficas o livro de A. L. Prestes que explicitamente menciona as atas, (13) mas não os trabalhos de Marcos Del Roio que aludem à “renomeação” do pleno ampliado do SSA/IC de maio de 1930. (14) Porém, em vários momentos, o autor cita, sem relação com a 3.ª Conferência, a participação de Prestes em debates que precederam o 7.º Congresso da IC, (15) os relatos do ex-militar sobre a presumida situação revolucionária no Brasil (16) e os “pedidos dos comunistas brasileiros” à Internacional por apoio logístico e organizacional no país. (17)

A tese central do livro de Valter de Almeida Freitas é a de que o PCB e a ANL teriam falhado na análise da realidade brasileira e na organização dos trabalhadores de forma independente por serem ambos fortemente atrelados a uma IC burocratizada que lia mal as realidades nacionais. (18) Contudo, é problemático considerar que a IC controlava diretamente a ANL, a qual, apesar dos contatos mútuos com o PCB, tinha origem e funcionamento próprios, e a qual Moscou só alcançava por intermédio do BSA/IC, do Partido e de Prestes, procurado pelos aliancistas como um líder carismático, e não como um comunista. Freitas conclui com acerto que o PCB, atuando na ANL, errou ao considerar qualquer insatisfação contra Vargas como motivo para insurreições populares, (19) o que demonstra a permanência da perspectiva da luta armada, apesar da absorção da proposta das “frentes populares”. Para o autor, a ANL inscrevia-se no marco das “frentes populares”, mas não atuava como tal, devido aos limites ditados por sua origem de classe e pelo suposto abandono, pelo PCB, dos interesses proletários, e à ausência, no Brasil, da desorganização e paralisação do Estado burguês. (20) Freitas menciona brevemente a 3.ª Conferência duas vezes, mas sem arrolar antecedentes, fontes ou referências ao BSA/IC ou aos dirigentes da IC, e atribui ao evento as decisões de enviar ao PCB agentes e recursos materiais de auxílio e de continuar, no Brasil, a luta pela hegemonia do processo revolucionário e pela criação de condições para o desencadeamento da revolução, sem abstenção explícita da opção pelo levante armado. (21) Em outras passagens, o autor cita, sem referências às discussões da 3.ª Conferência, o informe de Fernando Lacerda ao 7.º Congresso da IC e a atribuição do fracasso das revoltas de 1935 às informações exageradas transmitidas por “Miranda” à Internacional. (22)

Dois livros merecem menção conjunta por aludirem brevemente ao tema desta pesquisa, mas sem aportar novas contribuições, enfatizando outros problemas do movimento comunista da época. Homero de Oliveira Costa pretendeu explicar especificamente o levante de 1935 em Natal, argumentando que ele não fora articulado pela ANL, mas pelo PCB local, e que só pode ser explicado por meio da reconstituição do cenário político e social potiguar da época. (23) A posição do autor a respeito das relações entre a ANL, o PCB e a IC vai ao encontro dos pressupostos desta pesquisa, mas, quanto ao assunto, o livro limita-se ao balanço bibliográfico (24) das principais obras escritas até então. Inclusive, a imprecisão fatual de uma literatura hoje desatualizada (25) reaparece nas menções à 3.ª Conferência (26), evento inserido não na polêmica da virada do PCB para a linha de “frentes populares”, mas das insurreições de 1935. Já Marcos Aurélio Guedes de Oliveira apresenta apenas a tradução de três artigos sobre a 3.ª Conferência publicados na revista The Communist International e de breves trechos dos informes de Georgi Dimitrov e de Wang Ming ao 7.º Congresso da IC. (27) Sua única contribuição original é uma introdução eivada de juízos de valor sobre o PCB, considerado uma espécie de fantoche de um movimento internacional maléfico e em momento algum separado da ANL. (28) Parece plausível a ideia do autor de que a linha do “governo popular nacional-revolucionário” como “iniciador” da revolução armada seria fruto de uma conciliação de Prestes e a IC, que preferiam a passagem por uma etapa “nacional-libertadora”, com “Miranda” e parte do PCB, que queriam a formação imediata de sovietes. Contudo, Oliveira atribui subjetivamente essa mistura às supostas incompetência e maldade da IC, de Stalin, de Prestes e do PCB. (29)

William Waack, para quem havia subordinação total do PCB à IC, e desta aos interesses soviéticos, encarnados em seu Partido único, (30) não esclarece por que se adiou o 7.º Congresso internacional, ocultando, assim, um período de discussão e embate entre Moscou e os Partidos nacionais, e apenas resume brevemente as discussões da 3.ª Conferência, cuja importância atribuída à época, porém, deduz das transcrições em cinco idiomas das intervenções dos delegados. (31) Em reuniões do final de 1934, notam-se a relutância dos brasileiros em fornecer dados precisos e a debilidade de sua penetração entre os sindicatos e os militares, a qual os líderes da IC percebiam bem, apesar do tom fantasioso e demasiado otimista (32) dos relatos recebidos. (33) Assim como os outros autores, Waack considera a linha então traçada para a América Latina, de “governos nacional-revolucionários” baseados em “alianças nacionais de libertação” e em “frentes populares” anti-imperialistas, conciliável com a manutenção, pelo PCB, da perspectiva da luta armada e da formação de “sovietes”. (34) O autor menciona a fundação da ANL e suas relações com o PCB sem descrever a história anterior do antifascismo no Brasil, mas acerta ao caracterizar a Aliança como um organismo independente do Partido, apesar das semelhanças programáticas. (35) Waack não atribui à IC a responsabilidade pela fundação da ANL (36) e ressalta como foi difícil para a Internacional convencer o PCB a entrar na Aliança, em maio de 1935, e a fornecer-lhe um claro programa de tomada do poder, mas julga que o papel do Partido entre os aliancistas era determinado por Moscou, que a veria como a tradução de sua linha de “frentes populares” em gestação. (37) No relato principal sobre o 7.º Congresso da IC, não há qualquer referência ao Brasil, à 3.ª Conferência ou à intervenção do PCB, mas apenas se alude ao fato de que o evento não teria mudado os planos para uma insurreição no país. (38)

Segundo Marly de Almeida Gomes Vianna, em seu livro sobre os levantes de novembro de 1935, a IC teria mantido uma “expectativa conivente”, sem interferência nem ausência, para com a suposta situação revolucionária no Brasil, enquanto a contradição entre a linha internacional de “frentes populares” e os chamados do PCB à luta armada seria a prova da insubmissão a Moscou naquele momento. (39) A fundação da ANL teria sido o ápice de lutas democráticas e anti-imperialistas anteriores, totalmente nacionais e das quais as bases do PCB participaram ativamente sem esperar ordens da direção, privilegiando a luta antifascista antes mesmo dos documentos oficiais. (40) Os antigos “tenentes” teriam procurado na ANL não o marxismo, mas o carisma e a liderança de Prestes, e teriam mantido, por isso, sua concepção política elitista, (41) enquanto os comunistas, diante de uma falsa perspectiva revolucionária, teriam optado de vez pela solução militar ao não verem a rebelião das massas contra o fechamento da Aliança. (42) Vianna, sem explicar por que o 7.º Congresso da IC fora adiado, aponta como diretivas centrais da 3.ª Conferência para o PCB a intensificação do trabalho antifascista e junto aos camponeses, sindicatos e militares, e o envio de um grupo de auxílio, muito reduzido caso se quisesse mesmo fazer uma revolução no Brasil. (43) A autora atribui as supostas fantasias dos relatos de “Miranda” à sua vaidade e presunção, (44) mas usa como fontes apenas artigos da revista La Internacional Comunista e entrevistas com participantes dos eventos. No 7.º Congresso da IC, as referências à ANL, já fechada, da parte de Wang Ming ainda eram marcadas pelo otimismo e pela busca em desenvolver essa “frente popular” no Brasil, sem atentar à força do governo Vargas e à fraqueza da penetração popular do PCB. (45)

Paulo Sérgio Pinheiro descreve uma concepção “militarista” e elitista predominante na política brasileira das décadas de 1920 e 1930, que teria sido o cerne da atuação dos “tenentes” e iria ao encontro do militarismo reinante na própria IC, a qual se teria tornado, assim, por meio do PCB, um polo de atração de muitos militares brasileiros, entre eles Prestes. (46) O autor defende que quase sempre teria sido tênue a divisão entre os interesses da política externa soviética e aqueles da IC, mas rejeita uma associação mecânica entre as duas instâncias, lembrando que houve também muitos momentos de conflito e divergência. (47) A 3.ª Conferência é dada simplesmente como “suposta”, mas reveladora de como o PCB sobrevalorizava o papel revolucionário e a desagregação do Exército, o peso comunista nas greves e insurreições operárias e camponesas no Brasil e as beneficências “sociais” do cangaço. (48) Pinheiro julga que a decisão, “supostamente” tomada na conferência, de enviar assessores da IC ao Brasil teria a ver antes com uma preparação revolucionária prolongada do que com a instigação de um assalto imediato ao poder, embora esta última perspectiva não estivesse totalmente descartada. (49) As rápidas referências à ANL e à Lei de Segurança Nacional não são acompanhadas de menções ao longo processo de gestação da Aliança, às lutas contra o fascismo iniciadas já em 1933 e ao combate pela não aprovação da referida lei. Também não se menciona o papel da IC, por meio de Prestes, na inclusão da palavra de ordem do “governo popular nacional-revolucionário”, embora tal ligação fique implícita no texto, dado que o organismo apoiava largamente a ANL. (50) No 7.º Congresso da IC, além das poucas referências que seus líderes fizeram ao Brasil, as intervenções dos delegados do PCB teriam sido marcadas por muita fantasia, pela sobrevalorização da situação revolucionária no país e pela atribuição aos comunistas de uma responsabilidade maior do que eles realmente tiveram em greves operárias recentes e na criação da ANL. (51)

Para Marcos Del Roio, teria fracassado no Brasil dos anos 1930 a gestação de uma alternativa democrática à crise política e econômica do liberalismo, solucionada, enfim, com o modelo corporativista de Vargas, tendo sido o PCB excluído da contenda por causa do isolacionismo da linha do “terceiro período”, da forte repressão estatal e da adoção do marxismo dogmático de Stalin. (52) O interesse da IC pela América Latina, na segunda metade dos anos 1920, diante do refluxo revolucionário na Europa, teria surgido junto com a percepção de um importante foco revolucionário na China, a qual teve sua análise particular decalcada e imposta aos Partidos Comunistas da região, cada vez mais submissos ao centro soviético, embora o PCB tenha buscado resistir até a queda definitiva do “núcleo dirigente” fundador. (53) O autor também demonstra com justeza como a fundação da ANL, produto autenticamente nacional, foi bem posterior ao início efetivo da luta antifascista no Brasil, quando os comunistas empenharam-se em criar frentes e comitês, mas em relações ásperas com outras forças progressistas, e como a crescente perseguição do regime de Vargas aos democratas e às esquerdas foi o grande problema nacional dos anos de 1934 e 1935. (54) Da III Conferência, antecedida por discussões sobre o Brasil no BSA/IC, teriam resultado para o PCB a troca da palavra de ordem do “governo operário-camponês” pela do “governo popular nacional-revolucionário” e o envio de assessores para auxiliar tecnicamente as lutas revolucionárias, mas a insuficiência das críticas à linha do “terceiro período” teria dado margem para o Partido conciliar a nova tática das “frentes populares” com a tradicional concepção insurrecional do fazer político. (55) No 7.º Congresso da IC, longamente adiado por conta da resistência às mudanças, ter-se-iam evidenciado a subsunção da situação brasileira ‒ traduzida principalmente na ANL ‒ no cenário genérico dos países “coloniais e semicoloniais”, a debilidade do trabalho e da penetração do PCB no campo e o privilégio das “frentes populares” na ação política dos comunistas de todo o mundo, mas sem grandes críticas à linha isolacionista anterior ou à falta de debates sob Stálin. (56)

Stanley Hilton, escrevendo sobre a “intentona” de 1935, reproduz a antiga ideia de que a IC ‒ um presumido instrumento da política externa russo-soviética ‒ submeteria rigidamente o PCB ao transmitir-lhe um esquema teórico rígido e desligado da realidade nacional e ao obrigá-lo a sempre fornecer relatórios agradáveis sobre a situação local. (57) Nos relatos sobre a primeira metade dos anos 1930, há um privilégio exagerado das fontes documentais e ações das grandes personalidades, políticos, militares e embaixadores, (58) enquanto a ANL é reduzida a um agrupamento manipulado “maquiavelicamente” pelos comunistas, a fim de implantar seu próprio “governo revolucionário popular” no lugar do regime “liberal” de Vargas ‒ que só teria endurecido por conta da instigação comunista “subversiva”. (59) Há apenas um longo parágrafo, em duas páginas, sobre a participação do PCB na 3.ª Conferência, em que o autor insiste na ideia então em voga, pouco documentada e baseada apenas em relatos memorialísticos, de que a ocasião resumiu-se à disputa entre os líderes da IC que queriam, para o Brasil, o caminho da luta armada e os que preferiam a via das “frentes populares”, até a solução conciliatória, diante do impasse e dos relatos positivos de “Miranda”, de utilizarem-se as frentes como iniciadoras da insurreição. (60) O 7.º Congresso da IC, por sua vez, não teria passado de uma ratificação dos planos de um “governo soviético” no Brasil, (61) embora seja perceptível, ao longo do livro, a pouca atenção dada às discussões institucionais do movimento comunista internacional e a ausência de consultas a documentos oficiais ou jornais partidários.

Em outro estudo sobre os levantes de 1935, há um texto pelo qual Dario Canale argumenta que sempre existiu, embora muito pequeno, um espaço de autonomia dos comunistas brasileiros e que não é possível entender objetivamente as posições políticas do PCB e da IC sem considerar em conjunto a própria evolução organizacional e tática de ambos e também do BSA/IC. (62) Quanto à evolução da IC e do PCB nos anos 1920, praticamente em todas as obras posteriores haveria as mesmas conclusões do autor, ou seja, o radicalismo sempre latente, a crescente subordinação das seções nacionais ao centro, o voluntarismo e o isolacionismo das análises conjunturais, as informações errôneas e inexatas passadas a Moscou, o decalque da experiência chinesa às realidades locais e a neutralização da política de alianças. (63) Há uma cronologia bastante sintética do período entre 1928 e 1935, da qual se destacam as duras críticas da IC à linha do PCB forjada nos anos de fundação, a gradual aproximação entre socialistas e comunistas na luta antifascista a nível internacional ‒ com maior destaque, porém, aos movimentos de cúpula ‒ e a explosão do antifascismo no Brasil, em outubro de 1934. (64) Lamentando a falta de acesso aos arquivos soviéticos, Canale, ao descrever a 3.ª Conferência, toma-a apenas por suposta, por não haver registros de uma “II Conferência”, e limita-se às revistas da IC então disponíveis, inclusive em russo, e às memórias de participantes do evento, mas já consegue deduzir os erros das informações de “Queiroz” ‒ a quem não identifica como o secretário-geral “Miranda” ‒, a fraqueza do PCB e a alusão às “frentes populares” como linha a seguir. (65) Os detalhes sobre a história da ANL encontram-se nos outros textos do livro, mas Canale também cita o impacto da experiência aliancista nos informes ao 7.º Congresso da IC e as discrepâncias entre a visão do alto escalão internacional, mais afinada com a nova linha frentista, e a dos brasileiros, ainda fortemente impregnada pelo espírito de insurreição. (66)

Objetivos: Nesta pesquisa se buscará definir qual foi a influência da 3.ª Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central na importante virada tática da IC em seu 7.º Congresso (julho-agosto de 1935), quando se substituiu a linha de “classe contra classe”, que considerava os sociais-democratas como colaboradores do nazifascismo, pela linha das “frentes populares”, que agora os chamava à união contra a ascensão da extrema-direita. Com efeito, desde 1933, a cúpula da IC era pressionada a adotar uma política de alianças mais flexível, com base em experiências de sucesso em curso na Europa, embora outras forças de esquerda tenham considerado atrasada a viragem, diante da proporção já tomada pelos regimes ultradireitistas no continente. Obviamente a mudança não serviu para minimizar os erros de análise da política mundial nas décadas de 1920 e 1930 nem a centralização das atividades da IC nas mãos dos soviéticos. Entretanto, pode-se deduzir alguma influência brasileira nessa virada tática, pois A. L. Prestes, embora presuma serem falsos ou exagerados os relatos da delegação do PCB à 3.ª Conferência, também ressalta o clima de mobilização antifascista predominante no país, contra os aspectos autoritários do regime de Vargas, e a crescente arregimentação de forças progressistas, pacifistas e democráticas que desaguaria na criação da ANL. (67) O PCB, por conta de sua localização estratégica na América Latina e das graves lutas operárias e populares no país em meio às contradições do governo, já era considerado pelos líderes comunistas internacionais uma peça-chave na elaboração das diretrizes para a região, e é muito provável que esse trunfo desse-lhe uma voz não desprezível nos novos direcionamentos do comunismo internacional.

Conforme as primeiras leituras, pôde-se supor que a cúpula da IC, entre 1933 e 1935, apesar de controlar ideologicamente os Partidos Comunistas, não ignorava totalmente as vontades dos militantes ao redor do mundo, mesmo os de base, e que, por isso, sob a intermediação de vários organismos e em uma via de mão dupla, foi pressionada a elaborar aos poucos a nova política de “frentes populares” e repassá-la às seções nacionais nas conferências regionais, impulsionando, assim, as experiências frentistas determinantes na virada tática de 1935. Para o PCB, nesse período, foram marcantes as primeiras manifestações antifascistas em 1933, a 3.ª Conferência latino-americana, preparatória para o 7.º Congresso da IC, e a adesão do Partido à ANL, em maio de 1935. De fato, as estéreis diretivas de “classe contra classe” e de “frente única pela base” eram desobedecidas na prática, o que não passou despercebido à cúpula da IC. O PCB, embora não tenha alterado sua linha política na conferência, foi pressionado a voltar-se às “frentes populares” em formação no Brasil e tornou-se o Partido Comunista mais estimado pela IC na região, dada a presumida situação revolucionária no país. O PCB, enfim, após retificar levemente sua linha política em maio de 1935, tornar-se-ia a força viva por trás da ANL, além da própria cúpula da entidade, e colaboraria na formação de uma conjuntura que certamente, por sua mencionada importância estratégica, inspirou a IC à virada do 7.º Congresso. Foi um caminho entre a IC e a ANL mediado, obviamente, pelo BSA/IC, pelo PCB ‒ no qual a perspectiva da luta armada e o chamado à formação de “sovietes” matizaram a nova orientação ‒ e pela importância do carisma e atuação pessoais de Luiz Carlos Prestes na difusão e adoção pelos aliancistas da consigna do “governo popular nacional-revolucionário”, versão brasileira dos governos de “frente popular”, enquanto a Aliança seria a contrapartida nacional dessa frente.

Metodologia e procedimentos de pesquisa: Esta pesquisa se baseará numa ampla quantidade de livros e material de arquivo com documentos de época produzidos para fins burocráticos ou destinados à publicação e monografias científicas ou dissertativas versando sobre o assunto investigado ou assuntos correlatos, que serão confrontados uns com os outros para confirmar ou retificar o conhecimento existente e responder às questões propostas neste projeto. A bibliografia chamada “secundária” permite ao pesquisador informar-se das principais balizas temporais que recortam o objeto de estudo, das peculiaridades sociais, culturais, políticas e econômicas vigentes no período, das personalidades predominantes nos Estados nacionais ou nos grupos restritos concernidos e dos principais debates e questões que preocupavam os contemporâneos, mas há obras que contêm rico acervo de resoluções partidárias e outros textos inerentes à atividade comunista e mesmo autobiografias e memórias podem servir como um documento em si. A produção guardada em arquivos não pode ser trabalhada como um repositório de informações prontas e incontestáveis, que bastaria copiar na tese para consolidar os argumentos, mas deve ser submetida, por um historiador munido de ferramentas lógico-racionais, à crítica interna que avalie o conteúdo pela maneira como está apresentado e elaborado e à crítica externa que relacione não apenas o conteúdo, mas também características físicas, visuais e datais, aos produtores, instituições, localização geográfica e idiomas em questão. No plano propriamente teórico, a pesquisa se guiará pela inseparabilidade entre todos os componentes de uma sociedade, embora possam ser distinguidos para efeitos de análise; pelo predomínio dos modos de produção e reprodução da vida material na dinâmica de uma formação social, os quais por sua vez também podem ser influenciados por elementos ideológicos ou gregários; pela inviabilidade de considerar as regiões e países do mundo no século 20 tão separados que não pudessem sofrer determinações semelhantes nem intercambiar notícias ou novidades societárias; e pela necessidade de descrever doutrinas e práticas políticas não apenas pela sua fórmula escrita ou pela sua aparição como fato histórico bruto, mas afrontando-as com os indivíduos que as sustentaram, com os condicionantes ambientais a seu desdobramento e com os fatores que lhes proporcionaram surgir e tomar o rosto que tomaram. A pesquisa empírica e bibliográfica, coordenada pelos pressupostos metodológicos, teóricos e técnicos listados acima, resultará na tese de doutorado exigida para a obtenção do grau de doutor em história social, na qual serão expostos os resultados práticos da atividade, na forma dos questionamentos a que se buscou responder, da argumentação que ordena os resultados e das conclusões que enriquecerão e avançarão o conhecimento a respeito do tema.

Fontes: A principal fonte documental será a coleção microfilmada da Internacional Comunista, composta de atas de reuniões, documentos pessoais, questionários congressuais, folhetos propagandísticos e outros materiais relacionados ao movimento comunista e democrático brasileiro ou sua participação nas atividades da IC, e guardada no Arquivo Edgard Leuenroth – Centro de Pesquisa e Documentação Social (AEL) do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). (68) Conforme levantamento preliminar realizado no AEL, revelaram-se prioritárias para a pesquisa as séries documentais identificadas respectivamente como atas da 3.ª Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central e de uma “Consulta junto a Manuilski de representantes do Partido Comunista do Brasil”, datada de 2 a 4 de novembro de 1934, ou seja, imediatamente posterior à conferência. As atas da conferência, divididas em seções matinais (19, 20 e 27 de outubro) e seções noturnas (17, 25 e 28 de outubro), totalizam 200 páginas, enquanto os registros dos encontros com Dmitri Manuilski compõem-se de 59 páginas. Existem ainda 189 páginas identificadas como atas taquigráficas de sessões do SSA/IC e do Secretariado Latino-Americano da IC, incluindo uma intervenção do “camarada Brandon” (provavelmente Octavio Brandão), ocorridas a 25, 26, 28 e 29 de setembro e 8 de outubro de 1935 ‒ portanto, após o 7.º Congresso da IC ‒, mas sobre as quais não há referências na bibliografia especializada e que podem, portanto, ser consultadas, sem constituir por ora objeto prioritário da pesquisa. Poderão ser consultados ainda muitos outros documentos guardados na Coleção Internacional Comunista ou em outras coleções, entre eles jornais, revistas ‒ principalmente as traduções disponíveis de A Internacional Comunista ‒, cartas, anotações pessoais e documentos partidários.

Bibliografia consultada

COSTA, Homero de Oliveira. A insurreição comunista de 1935: Natal, o primeiro ato da tragédia. São Paulo: Ensaio; Natal: Cooperativa Universitária do Rio Grande do Norte, 1995.

DEL ROIO, Marcos. A classe operária na revolução burguesa: a política de alianças do PCB: 1928-1935. Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1990.

FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (Orgs.). A formação das tradições (1889-1945). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. (“As esquerdas no Brasil”, V. 1.)

FREITAS, Valter de Almeida. ANL e PCB: mitos e realidade. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1998.

HENN, Leonardo Guedes. A Internacional Comunista e a revolução na América Latina: estratégias e táticas para as colônias e semicolônias (1919-1943). São Paulo: Blucher Acadêmico, 2010.

HILTON, Stanley. A rebelião vermelha. Rio de Janeiro: Record, 1986.

MORAES, João Quartim de; REIS FILHO, Daniel Aarão (Orgs.). História do marxismo no Brasil. 2. ed. rev. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2003. (V. I. “O impacto das revoluções”.)

OLIVEIRA, Marcos Aurélio Guedes de. O Comintern e a Aliança Nacional Libertadora. Recife: Bagaço, 1996.

PINHEIRO, Paulo Sérgio. Estratégias da ilusão: a revolução mundial e o Brasil, 1922-1935. 2. ed. rev. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

PRESTES, Anita Leocadia. A Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e do Caribe e os levantes de novembro de 1935 no Brasil. Crítica Marxista, Campinas, SP, n. 22, maio 2006, pp. 132-153.

______. Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora: os caminhos da luta antifascista no Brasil (1934/35). São Paulo: Brasiliense, 2008.

RIDENTI, Marcelo; REIS, Daniel Aarão (Orgs.). História do marxismo no Brasil. 1. reimpr. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2007. (V. 5. “Partidos e organizações dos anos 1920 aos 1960”.)

TAVARES, José Nilo (Org.); CANALE, Dario; VIANA, Francisco. Novembro de 1935: meio século depois. Petrópolis: Vozes, 1985.

VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Revolucionários de 35: sonho e realidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

WAACK, William. Camaradas: nos arquivos de Moscou: a história secreta da revolução brasileira de 1935. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

__________________

Notas (clique no número pra voltar ao texto)

(1) A Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e do Caribe e os levantes de novembro de 1935 no Brasil, Crítica Marxista, n. 22, maio 2006, pp. 132-153. A documentação, por sua vez, descreve a representação como “da América do Sul e Central”, sendo que de fato o nome varia muito entre os livros que tratam do assunto.

(2) Marcos DEL ROIO, O impacto da Revolução Russa e da Internacional Comunista no Brasil. In: J. Q. MORAES e D. A. REIS FILHO (orgs.), História do marxismo no Brasil, v. I, p. 107, nota 48, afirma que “II Conferência”, na verdade, foi a renomeação posterior de um pleno ampliado do SSA/IC, relatado na p. 101 do artigo. Del Roio lembra ainda, na p. 103, que com o golpe de Estado na Argentina (setembro de 1930), o SSA/IC se transferiria para Montevidéu e se reorganizaria com o nome de Birô Sul-Americano da IC.

(3) Para esta descrição fatual, foram consultados os seguintes artigos (em ordem cronológica), que complementam as obras confrontadas na seção “Justificativa e debate bibliográfico”, conforme os resultados de novas pesquisas em fontes pouco ou não exploradas antes, mas sem prejudicar as conclusões principais dos livros: Marcos DEL ROIO, O impacto da Revolução Russa..., op cit., pp. 59-121; A. L. PRESTES, A Conferência dos Partidos Comunistas..., op. cit.; Marcos DEL ROIO, Os comunistas, a luta social e o marxismo (1920-1940). In: M. RIDENTI e D. A. REIS (orgs.), História do marxismo no Brasil, v. 5, pp. 11-72; Marcos DEL ROIO, A gênese do Partido Comunista (1919-29); Roberto Mansilla AMARAL, Astrojildo Pereira e Octávio Brandão: os precursores do comunismo nacional; Marly de Almeida Gomes VIANNA, O PCB: 1929-43. In: J. FERREIRA e D. A. REIS (orgs.), A formação das tradições (1889-1945), respectivamente pp. 223-248, 249-272 e 331-363.

(4) Em ordem cronológica: J. N. TAVARES (org.), D. CANALE e F. VIANA, Novembro de 1935: meio século depois; S. HILTON, A rebelião vermelha; M. DEL ROIO, A classe operária na revolução burguesa: a política de alianças do PCB: 1928-1935; P. S. PINHEIRO, Estratégias da ilusão: a revolução mundial e o Brasil, 1922-1935; M. A. G. VIANNA, Revolucionários de 35: sonho e realidade; W. WAACK, Camaradas: nos arquivos de Moscou: a história secreta da revolução brasileira de 1935; H. O. COSTA, A insurreição comunista de 1935: Natal, o primeiro ato da tragédia; M. A. G. OLIVEIRA, O Comintern e a Aliança Nacional Libertadora; A. L. PRESTES, Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora: os caminhos da luta antifascista no Brasil (1934/35) (lançado inicialmente em 1997); V. A. FREITAS, ANL e PCB: mitos e realidade; L. G. HENN, A Internacional Comunista e a revolução na América Latina: estratégias e táticas para as colônias e semicolônias (1919-1943). O livro de Henn é a única exceção no recorte temático e temporal. Várias obras e memórias sobre o PCB, consagradas e mais gerais, já tiveram suas contribuições principais aproveitadas nas monografias citadas acima.

(5) Cf. A Conferência dos Partidos Comunistas..., op. cit.; Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional..., op. cit.

(6) Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional..., op. cit., pp. 73-75.

(7) Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional..., op. cit., pp. 75-76.

(8) Ibid., p. 76; A Conferência dos Partidos Comunistas..., op. cit., p. 146. Ainda em A. L. PRESTES, Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional..., op. cit., p. 76, a autora nega, conforme análise das atas taquigráficas, que na 3.ª Conferência tenha-se dado qualquer ordem para uma insurreição armada no Brasil, embora tal perspectiva, não alterada pelo evento, já fizesse parte da tática e da estratégia do PCB e fosse o único meio concebido pela IC para levar o processo revolucionário à vitória, ainda mais diante do relato de uma situação revolucionária no país. Cf. também A. L. PRESTES, A Conferência dos Partidos Comunistas..., op. cit., pp. 133-138.

(9) A Conferência dos Partidos Comunistas..., op. cit., pp. 140-143.

(10) L. G. HENN, A Internacional Comunista e a revolução..., op. cit., pp. 153-160, 162, 167 e 179-180.

(11) Ibid., pp. 182-183, 216-217 e 219.

(12) Ibid., pp. 187-189, especialmente p. 187, nota 4.

(13) Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional..., op. cit., p. 65, nota 69.

(14) A classe operária na revolução burguesa..., op. cit., p. 273; ver notas 2 e 3 deste projeto.

(15) L. G. HENN, A Internacional Comunista e a revolução..., op. cit., p. 180.

(16) Ibid., p. 183. A. L. PRESTES, A Conferência dos Partidos Comunistas..., op. cit., pp. 137-138, afirma, ao contrário, que Prestes, estando no exílio há alguns anos, não tinha informações fatuais suficientes para contestar os “exageros” passados na 3.ª Conferência, na verdade, por “Miranda”, e que o próprio Prestes, impressionado pelos relatos, decidiu voltar ao Brasil.

(17) L. G. HENN, op. cit., p. 91, nota 70. No mesmo trecho, o autor contrapõe esse pedido de apoio à suposta incitação, pela IC, de insurreições no país e afirma que, na verdade, a decisão sobre elas teria sido deixada ao próprio PCB, encarregado de realizar, antes, uma avaliação conjuntural ‒ realizada, de fato, mas de modo equivocado. É a mesma conclusão a que haviam chegado A. L. PRESTES, A Conferência dos Partidos Comunistas..., op. cit., p. 153, e A. L. PRESTES, Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional..., op. cit., pp. 138-140.

(18) V. A. FREITAS, ANL e PCB..., op. cit., pp. 19-21.

(19) Ibid., pp. 151-152.

(20) Ibid., pp. 160-161.

(21) V. A. FREITAS, ANL e PCB..., op. cit., pp. 92-94, 112-113 e 116-117.

(22) Ibid., pp. 143-147.

(23) A insurreição comunista de 1935..., op. cit., p. 13.

(24) Ibid., pp. 17-30.

(25) E também M. DEL ROIO, op. cit.

(26) H. O. COSTA, A insurreição comunista de 1935..., op. cit., pp. 24-26.

(27) Conforme anunciado em O Comintern e a Aliança Nacional Libertadora, pp. 15 e 22. Ambos membros do Comitê Executivo da IC, Georgi Dimitrov se tornaria secretário-geral do órgão no 7.º Congresso internacional e Wang Ming (pseudônimo de Chen Shaoyu) era o responsável da cúpula pelos países asiáticos e latino-americanos.

(28) Ibid., pp. 12-13 e 14-17.

(29) Ibid., pp. 20-22.

(30) Camaradas..., op. cit., pp. 19-20.

(31) Ibid., pp. 69-71.

(32) Ideia compartilhada por A. L. PRESTES, Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional..., op. cit., pp. 75-76, e A. L. PRESTES, A Conferência dos Partidos Comunistas..., op. cit., pp. 134-137.

(33) W. WAACK, Camaradas..., op. cit., pp. 70-74. Também existem no AEL/Unicamp as atas em russo de encontros da delegação brasileira com Dmitri Manuilski, secretário do Comitê Executivo da IC, ocorridos entre 2 e 4 de novembro de 1934 e que certamente constituirão outro objeto da pesquisa. Ver seção “Fontes” deste projeto.

(34) W. WAACK, op. cit., p. 76.

(35) Ibid., pp. 116-118.

(36) Ao contrário de M. A. G. OLIVEIRA, O Comintern e a Aliança Nacional Libertadora, e de V. A. FREITAS, ANL e PCB..., op. cit.

(37) W. WAACK, op. cit., pp. 118 e 122-125.

(38) Ibid., pp. 166-170.

(39) M. A. G. VIANNA, Revolucionários de 35..., op. cit., pp. 18-19 e 117.

(40) Ibid., pp. 108-109. Como visto acima, W. Waack sequer menciona esse processo prévio de acumulação de forças antes da criação da ANL, embora ambos os autores concordem que a Aliança não foi criada por ordem da IC.

(41) M. A. G. VIANNA, op. cit., p. 110. Sobre o carisma de Prestes, ver também a seção “Objetivos” deste projeto. Sobre a permanência da ideologia “tenentista”, comparar com A. L. PRESTES, Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional..., op. cit., pp. 149-150, para quem os militares que se insurgiram em 1935 já não eram mais “tenentistas”, mas “seguidores de Prestes”, o qual aderira ao comunismo em 1930 e dele extraíra boa parte da inspiração para as palavras de ordem da ANL. Por outro lado, ainda na p. 110, Vianna fala em simples “mudança” no antigo programa dos “tenentes”, que não teriam rompido com o citado elitismo político, e conclui explicitamente, na p. 305, que “A ANL foi essencialmente uma continuação do tenentismo”.

(42) M. A. G. VIANNA, op. cit., pp. 142-149. Vianna escreve, inclusive, nas pp. 58-59, assim como faria V. A. Freitas, que qualquer manifestação popular e qualquer protesto camponês isolado eram vistos como focos potencialmente revolucionários de luta armada. Ver nota 19 deste projeto.

(43) M. A. G. VIANNA, op. cit., pp. 113 e 116-117.

(44) Ibid., pp. 113-114. Da mesma forma também o faria A. L. PRESTES, A Conferência dos Partidos Comunistas..., op. cit., pp. 134-135.

(45) M. A. G. VIANNA, op. cit., pp. 155-158.

(46) Estratégias da ilusão..., op. cit., pp. 11-14 e 296-297. Na p. 217, Pinheiro detalha e aprofunda a concepção “militarista” própria de Prestes, afirmando terem sido suas constantes mudanças de aliados não exatamente fruto de transformações ideológicas, mas de mudanças táticas conformes à mesma visão estratégica do Estado como uma fortaleza a ser conquistada pelas armas. Comparar, na nota 41 deste projeto, com as opiniões de M. A. G. Vianna e A. L. Prestes sobre a permanência ou ruptura dos seguidores de Prestes com o “tenentismo”.

(47) Ibid., pp. 25 e 47-48.

(48) Ibid., pp. 275-279. A única fonte documental sobre a 3.ª Conferência, citada na p. 366, é o informe de “Miranda”, publicado na edição de 20 de maio de 1935 da revista The Communist International.

(49) Ibid., pp. 289-292.

(50) Ibid., pp. 271-275. As notas não numeradas sobre essa parte, na p. 365, revelam a recorrência de Pinheiro apenas às obras mais gerais, principalmente norte-americanas, então existentes sobre o período e sobre a ANL, sem análise exaustiva de jornais ou outra documentação primária, confirmando uma atenção menor dada pelo autor à década de 1930, ao contrário dos anos 1920, largamente descritos e documentados no livro.

(51) Ibid., pp. 292-295 e 314.

(52) A classe operária na revolução burguesa..., op. cit., pp. 12-16.

(53) Ibid., pp. 97-98 e 122-125. Del Roio, nas pp. 15-16 e 317, também culpa o “prestismo-stalinismo” pelo decalque de um “caminho chinês” ao processo revolucionário brasileiro, e P. S. PINHEIRO, Estratégias da ilusão..., op. cit., também ressalta em vários momentos, ao longo dos capítulos 15 a 18, o quanto a China pesou como modelo analítico para o Brasil, especialmente na 3.ª Conferência latino-americana e no 7.º Congresso da IC.

(54) M. DEL ROIO, A classe operária na revolução burguesa..., op. cit., pp. 237-248 e 253-256.

(55) Ibid., pp. 270-274. Del Roio usa somente as memórias de Heitor Ferreira Lima e de Cristiano Cordeiro para descrever a conferência e mantém várias afirmações no campo da hipótese ou da suposição.

(56) Ibid., pp. 261-264, 267-268 e 274-277.

(57) A rebelião vermelha, pp. 13-14.

(58) S. HILTON, A rebelião vermelha, capítulo II.

(59) Ibid., pp. 51-55. Sobre a “culpa” dos comunistas pelo estado de ditadura e pelo golpe de 1937 e sobre a aproximação gradual do regime de Vargas com o nazifascismo, cf. também as pp. 91-93 e 148 e o capítulo VII. P. S. PINHEIRO, Estratégias da ilusão..., op. cit., pp. 269-272, ao contrário, já vê o Governo Provisório de 1930 a 1934 como uma ditadura em que o Executivo governava sozinho e as liberdades civis não estavam garantidas.

(60) S. HILTON, A rebelião vermelha, pp. 29-30.

(61) Ibid., p. 59.

(62) Dario CANALE, A Internacional Comunista e o Brasil (1920-1935). In: J. N. TAVARES (org.), D. CANALE e F. VIANA, Novembro de 1935: meio século depois, pp. 96-97 e 141.

(63) Ibid., pp. 98-103 e 107.

(64) Dario CANALE, A Internacional Comunista e o Brasil (1920-1935), op. cit. pp. 108-122.

(65) Ibid., pp. 123-124.

(66) Ibid., pp. 130-136.

(67) A Conferência dos Partidos Comunistas..., op. cit., pp. 140-143.

(68) Existe também uma cópia da mesma coleção no Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (CEDEM/UNESP), à qual se poderá recorrer caso sobrevenham fatores adversos durante a pesquisa no AEL.

Direto dos arquivos de meu backup, hoje temos a seleção de algumas falas de Luiz Carlos Prestes, líder revolucionário e longevo secretário do Partido Comunista do Brasil (PCB, “Brasileiro” a partir de 1961), na chamada 3.ª Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central, reunida em Moscou em outubro de 1934. O evento permaneceu obscuro por muitas décadas, porque mesmo seus participantes jamais deram mais detalhes posteriormente, mas isso porque foi meio improvisado, aproveitando que as delegações já estavam lá mesmo após o 7.º Congresso da Comintern ter sido adiado pra meados de 1935. Contudo, as atas de suas reuniões foram mantidas nos arquivos soviéticos e há alguns anos têm sido consultadas por historiadores, inclusive de forma online. Em minhas teses de doutorado e mestrado, que podem ser consultadas aqui, abordei a influência dessas reuniões na atuação posterior do PCB e concluí que seu papel na eclosão das insurreições militares de novembro de 1935 foi muito superestimado.

Direto dos arquivos de meu backup, hoje temos a seleção de algumas falas de Luiz Carlos Prestes, líder revolucionário e longevo secretário do Partido Comunista do Brasil (PCB, “Brasileiro” a partir de 1961), na chamada 3.ª Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e Central, reunida em Moscou em outubro de 1934. O evento permaneceu obscuro por muitas décadas, porque mesmo seus participantes jamais deram mais detalhes posteriormente, mas isso porque foi meio improvisado, aproveitando que as delegações já estavam lá mesmo após o 7.º Congresso da Comintern ter sido adiado pra meados de 1935. Contudo, as atas de suas reuniões foram mantidas nos arquivos soviéticos e há alguns anos têm sido consultadas por historiadores, inclusive de forma online. Em minhas teses de doutorado e mestrado, que podem ser consultadas aqui, abordei a influência dessas reuniões na atuação posterior do PCB e concluí que seu papel na eclosão das insurreições militares de novembro de 1935 foi muito superestimado.